地址:浙江省寧波慈溪市宗漢街道江東村趙家138號

電話:0574-63212199(人事部)

13958261122(饒經理)

13858319447(胡經理)

網址:www.brawdraw.com

太極環保特聘顧問——濕法冶金的學術泰斗馬榮駿院士

濕法冶金是20及21世紀發展起來的新興學科及工程技術,在我國濕法冶金發展中做出突出貢獻的有“北陳南馬”之說,其中的“南馬”就是指在南方的中科院長沙礦冶研究所(現長沙礦冶研究院)的馬榮駿先生。

滿懷熱情 認真做事

馬榮駿,1931年8月5日出生于河北省大城縣,1938年因家鄉水災隨父親逃荒到東北,并在吉林完成了中學學業。高中二年,馬榮駿以優異的成績考入東北工學院,由于大學期間品學兼優,1955年6月,馬榮駿在東北工學院冶金系本科畢業后,當即被選為研究生派往捷克斯洛伐克留學。在此期間,他參加了鎂還原法制取海棉鈦的研究,并獨立完成了四氯化鈦添加速度對海棉鈦實收率的影響。

1958年,在前捷克斯洛伐克布拉格查理大學及斯洛伐克Kosice工業大學攻讀研究生的馬榮駿接到通知,回國辦理手續轉入前蘇聯學習,但由于情況有變未能成行。因工作需要,馬榮駿被分配到了中國科學院長沙礦冶研究所(即長沙礦冶研究院的前身)任職,在這里,他將滿腔熱情都投入到了工作中。先是研究了當時被稱為世界三大分離難題之一的鋯鉿分離,用TBP溶劑萃取法,成功地制取出含鉿小于萬分之一的鋯——我國核反應堆急需的結構材料,之后又對冶金部重點項目“廣西褐釔鈳礦中鈾、釷、稀土的萃取分離及鉭、鈮的提取”進行研究,其研究報告在當時作用重大,并獲得了1978年全國科學大會獎。

在此期間,他應上海科技出版社之邀,根據自己在國外進行的科研工作,總結編著了國內第一本有關鈦的著述——《鈦的生產》(1958年),對我國剛剛起步的鈦工業起到了積極的推動作用。但是,由于此書出版前未向研究室當時共產黨小組負責人匯報,馬榮駿被認為是名利思想嚴重,再加上他提出調到中科院長春應化所工作,又被認為是工作不安心,因此,1958年,馬榮駿受到批評,不僅被免去了入黨培養對象的資格,還被要求參加為期一年的京廣鐵路復線勞動。15天后,因當時下達了科學院及二機部鈾冶金方面的任務,馬榮駿接到通知返回研究室工作,從此以后,他接受教訓,低調處事。

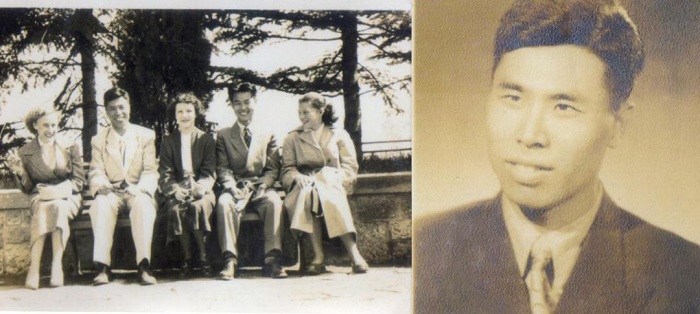

馬榮駿(左二)在Kosice工業大學與研究生同學 1957年馬榮駿在斯洛伐克Kosice工業大學

鞠躬盡瘁 報效祖國

建國初期,國際形勢風起云涌,變幻莫測,為了有效保護勝利果實,我國決定自力更生建設核工業。馬榮駿積極接受了二機部及中國科學院下達的任務,對我國最大鈾廠鈾的凈化工藝進行研究,這在當時是絕密性的工作。作為課題負責人,他每次必須乘車顛簸七、八個小時往來鈾廠與研究院之間,運取鈾的化學濃縮物進行試驗工作,在對放射性防護很差的條件下,他發揚一不怕苦二不怕死的革命精神,廢寢忘食,在身體因受到放射性輻射而血相不正常的情況下仍堅守崗位,終于研究揭示了TBP萃取鈾時的雜質行蹤,建立了TBP萃取鈾中的鐵磷硫的定量關系式,取消了凈化工藝中的預處理工序,研究出了放射性溶解渣的處理方法,解決了放射性污染問題,使鈾的純化工藝順利投產,為我國的核工業提供核燃料發揮了重要作用。

后來,我國原子彈順利爆炸成功了,馬榮駿負責的課題也獲得了全國科學大會獎,然而他自己卻因放射病被送到北京協和醫院進行了半年多的治療。按照醫生的意見,他離開放射污染的工作環境,到北京大學技術物理系進修研究工作一年。此間,他得到了徐光憲先生的指導,進一步提升了自己的科研工作能力。

恢復健康后,馬榮駿返回長沙礦冶研究所,再次投入到工作中,對世界三大分離難題的另一難題—氯化物中鈮、鉭分離進行研究。1968年,他排除萬難,進行用鈉還原法生產海綿鈦、電解法直接制取鈦鋁合金及電解TiO2及TiCl4制取鈦粉的研究工作,其研究成果設計建設了100噸的車間,為國家軍工事業提供了航空材料。

步伐堅定 夙愿終償

1966年,文化大革命開始了,在此后的十年中,中國的文化、經濟、生產力等方面遭到極大的破壞,當時條件之艱苦,局勢之混亂,非常人所能想象。馬榮駿也遭到了“資產階級學術權威”的沖擊,所幸有上級信任才得以繼續從事研究工作。

文革期間的一切絲毫沒有阻擋他的步伐,馬榮駿先后研究了TBP萃取鈾時產生乳化的機理、進行D2EHPA+DAMP對鈾協同萃取的研究,撰寫了5篇論文,提出了比美國橡樹嶺更先進的協同萃取鈾的新工藝。他還研究了二機部下達的373及761鈾礦的綜合利用課題,提出了具有創新性的提取鈾及鉬的新工藝,被二機部采用建廠。

繁重的工作使馬榮駿胃病加重,兩次出現胃出血,不得不做了胃切除手術。在病中,他編著出版了《溶劑萃取在濕法冶金中的應用》(冶金工業出版社,1978年),大大推動了我國溶劑萃取新技術在冶金中應用的發展。

冬去春來,十年浩劫終于過去,十一屆三中全會勝利召開,改革開放的春風拂遍神州大地。第一屆全國科學大會后,單位黨委排除了部分人對馬榮駿“只專不紅”不能入黨的偏見,在被免去入黨培養對象的資格多年后,終于實現了他的夙愿,成為了一名光榮的共產黨員。

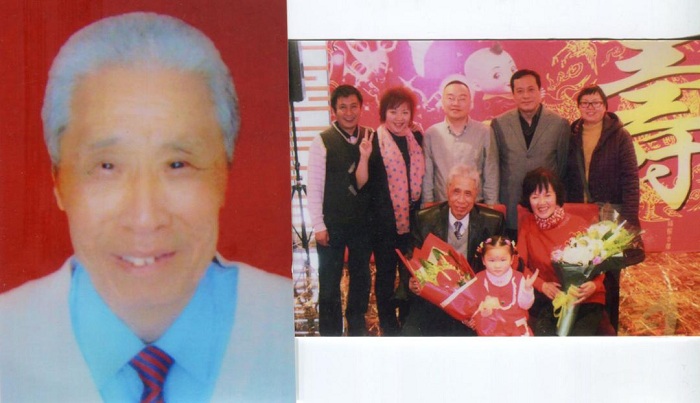

左圖為85歲的馬先生,右圖為家庭慶祝馬先生80歲誕辰

十一屆三中全會之后,國內清新的空氣使馬榮駿精神大振,更加激發了他的科研熱情。

攻堅克難 勇為先驅

1970年中國科學院長沙礦冶研究所由國防科工委轉歸冶金部領導,馬榮駿的研究方向由核燃料鈾的提取轉向了有色金屬冶金。接受了冶金部的科研項目,他首先研究成功了壓煮萃取法處理鉬礦生產鉬錸的新工藝流程,隨后又研究成功了具有國際先進水平的壓煮——萃取——結晶制取氧化鎢的新工藝。1975年,他與試驗組同志共同開發了乙酰胺新萃取劑,用該溶劑萃取法成功地分離了鈮鉭,并制取了高純鉈,獲得了全國科學大會獎。

應國家建設需要,他承擔了冶金部下達的“六五”項目熱酸浸出——鐵礬法處理大廠鋅精礦的研究,其研究成果開創了我國濕法煉鋅的黃鉀鐵礬法的工藝,并獲得中國有色金屬總公司的重大成果獎。接著,他完成了“七五”國家攻關項目熱酸浸出鐵礬法煉鋅中萃取銦的新工藝試驗,解決了大廠鋅銦資源的合理利用重大難題,使我國銦的產量躍居世界首位。同時,他還成功研究出具有創新性的濕法煉鋅中硅、鎂控制新方法,擴大了鋅冶煉的可利用資源,屬于國際先進水平。

馬院士(右三)在成果鑒定會向專家于工業生產現場介紹鑒定成果

1980年,馬榮駿在冶金界首先發表了開發大洋錳結核回收金屬的文章,引起了當時胡耀邦總書記對這項工作的關心,責成冶金部進行該項目的研究工作。受冶金部及國家海洋局的委托,他撰寫了該項目的第一份可行性報告及規劃,并向外交部及海軍有關部門進行了匯報,經冶金部批準開展了濕法冶金處理大洋錳結核的研究。可以說,馬榮駿奠定了我國開發研究濕法處理大洋錳結核的基礎,是我國冶金界研究開發大洋礦產資源的先驅。

數十春秋 碩果累累

馬榮駿在環境治理方面發表了多篇論文,并編著了學術專著《工業廢水的治理》(中南工業大學出版社,1991年),該書出版后,受到冶金及環保界的普遍贊譽,并獲1993年中南地區優秀學術專著一等獎。在此期間,他還編著了《離子交換在濕法冶金中的應用》(冶金工業出版社,1991年出版),在業內得到了較高的評價。

1996年他編著出版了《濕法冶金新進展》(中南工業大學出版社),1999年他又出版了《濕法冶金新研究》(湖南科技出版社),該書收納了他三年中指導完成的部分科研成果論文26篇,極具創新性與實用性。他還應聘參與撰寫了《中國冶金百科全書》(有色金屬卷)、《溶劑萃取手冊》及《濕法冶金手冊》的部分內容,為促進濕法冶金的發展做出了重要的貢獻。

2005年,馬榮駿因疾病進行了肝切除手術,但這并不代表他就此放下了科研。應出版社的邀請,他完成了兩部具有權威性的專著:其一是《濕法冶金原理》(2007年冶金工業出版社出版),這是我國第一部濕法冶金理論方面的系統專著,填補了專門闡述濕法冶金理論著作的空白;其二是《萃取冶金》(2009年由冶金工業出版社出版),該書因其具有全面性、系統性、創新性和應用性,可被稱為溶劑萃取在冶金中應用的“小百科全書”。

馬榮駿在他從事冶金科研工作的六十余年里,完成了60多項冶金重點科研工作,指導完成20余項環保工作及10余項冶金新材料研究課題,他的26項科研成果通過了省部級鑒定,具有國內領先及世界先進水平。在其作為負責人的研究中,有20項工作獲得了國家及省部級成果獎,獲3項國家發明專利。此外,他還編寫與審批了100多本試驗報告,14本學術專論,出版了12部學術專著,在國內外發表了230余篇學術論文,其中有多篇被SCI、EI、CA收錄,并已培養了20名博士與碩士研究生,為我國冶金行業的發展做出了卓越的成就。

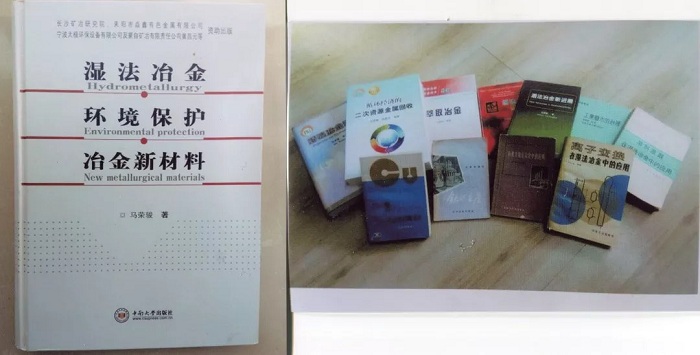

馬先生的專著

馬教授指導研究生的工作

無私貢獻 甘于平淡

馬榮駿從上世紀50年代開始研究溶劑萃取在冶金中的應用,并出版了我國這方面最早的專著,被認為是我國萃取冶金的創始人。他先后赴瑞士、德國參加了多次在國外召開的國際學術會議,三次被聘為國際濕法冶金會議的學術委員。2000年,經斯洛伐克國家工程院大會選舉及該國總統認定,馬榮駿教授成為了該國國家工程院外籍院士。這些都充分表明,他已是國內外公認的著名冶金學家。

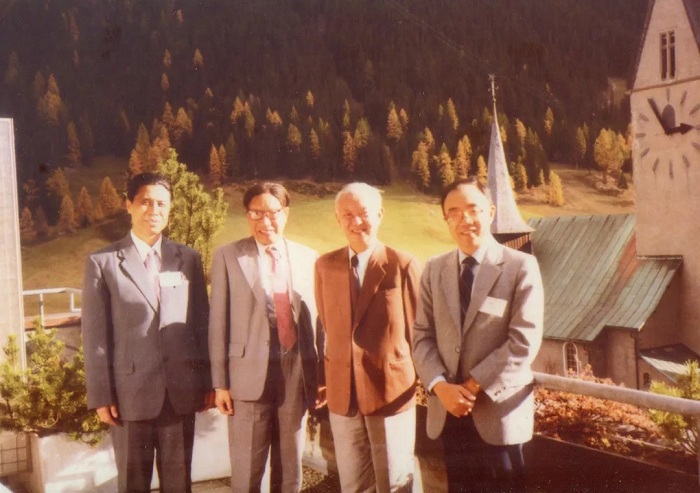

馬教授(左一)在瑞士達沃斯(Davos)與美國工程院院士黎念芝(右一)、

中國科學院院士蘇元復(左二)、中國科學院院士汪家鼎(右二)參加國際學術會議

時光飛逝,馬榮駿現已過85歲,他滿頭銀發,卻步履矯健,精神矍鑠。時光不停步,馬老先生的科研也從未停止過腳步。現在,他積極參加國家及湖南省冶金領域的學會活動,曾任學會中學委會委員、副主任、理事及常務理事的工作,又是中南大學、東北大學、湖南大學及湘潭大學的兼職教授,還有15個單位聘他為編委、學術委員、理事或顧問。可敬的是,他的許多兼職或應聘工作都是無償的,回報對于他來說似乎并不那么重要。

按貢獻來說,馬榮駿理應位列國家院士,但他卻放棄了參選。當一些朋友為他抱不平時,他只是淡淡一笑,謙虛地說自己不夠條件。但是,在冶金界人士的心目中,他早已被認為是一位沒有中國院士名份及待遇的真正合格院士。

回首往昔崢嶸歲月,馬榮駿卻只用“忙碌”、“平淡”二詞寥寥概括。現在,他心中最大的愿望就是偉大的祖國更加繁榮富強,家家幸福快樂,人人友愛平安,早日實現偉大中華民族復興的中國夢。